Атриовентрикулярная блокада третьей степени (полная блокада)

Содержание

Атриовентрикулярная (АВ) блокада третьей степени, также называемая полной блокадой сердца, представляет собой расстройство сердечного ритма, возникающее в результате нарушения в системе сердечной проводимости, в которой отсутствует проводимость через атриовентрикулярный узел, что приводит к полной диссоциации предсердий и желудочков. Механизм выхода желудочков может происходить где угодно от АВ-узла до системы Пуркинье.

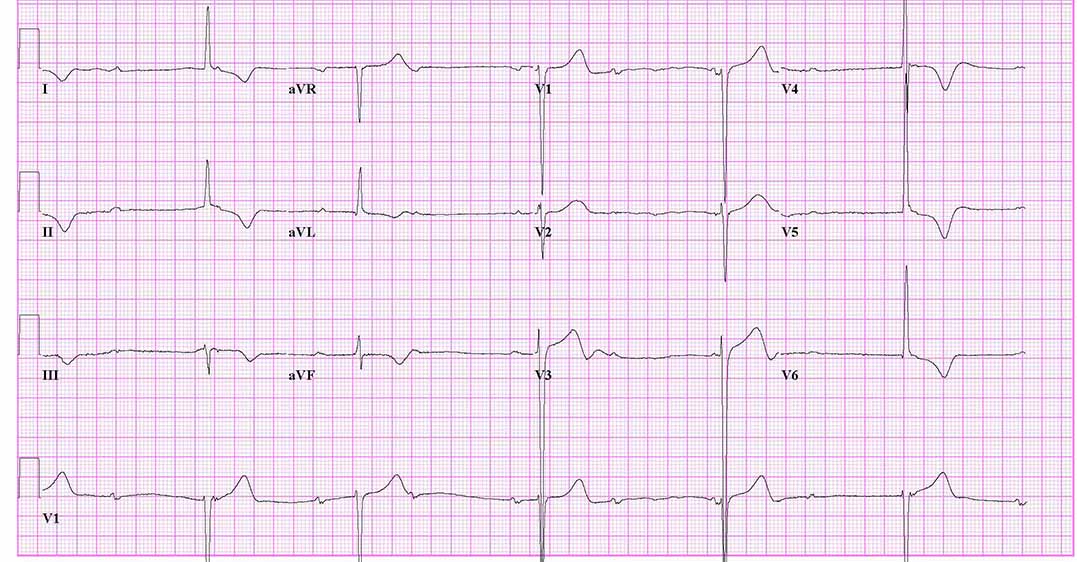

АВ-блокада третьей степени на ЭКГ характеризуется:

- Регулярным интервалом P-P

- Регулярным интервалом R-R

- Отсутствием видимой связи между Р-волнами и комплексами QRS

- Большим количеством Р-волн, чем комплексов QRS

Обратите внимание, что не у всех больных с атриовентрикулярной диссоциацией имеют полная блокада сердца. Например, у больных с желудочковой тахикардией имеется АВ диссоциация, но не полная блокада сердца; в этом примере АВ диссоциация обусловлена тем, что скорость желудочков была быстрее, чем внутренняя интенсивность синуса. На электрокардиографии (ЭКГ) полная блокада сердца представлена комплексами QRS, проводимыми по собственной шкале и полностью независимыми от Р-волн.

Электрокардиограмма пациента с полной блокадой сердца

АВ-блокада возникает из-за различных патологических состояний, вызывающих инфильтрацию, фиброз или потерю связи в частях здоровой системы проводимости. Она может быть либо врожденной, либо приобретенной.

Первоначальная диагностика больных с полной блокадой сердца заключается в установлении симптомов, оценки жизненно важных признаков и поиска доказательств скомпрометированной периферической перфузии. В частности, результаты физиологического обследования пациентов с АВ-блокадой третьей степени будут иметь значение при брадикардии, которая может иметь тяжелую форму.

Лечение блокады третьей степени основано на уровне блока. Первым, а иногда и самым важным, методом лечения блокады сердца является устранение любых потенциально отягчающих или возбудимых лекарственных препаратов. Лечение полной блокады сердца ограничено пациентами с расстройством проводимости атриовентрикулярного узла.

Первоначальные усилия по лечению должны быть направлены на оценку необходимости временной стимуляции и начала стимуляции. Большинству больных, у которых блокада не поддается лечению, потребуется размещения постоянного кардиостимулятора или имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора.

Патофизиология

В сердце начинается инициализация нормального импульса в синусовом узле. Затем волна возбуждения проходит через предсердие. За это время на электрокардиографических (ЭКГ) записях показана волна Р. После внутрипредсердной проводимости в область нижней межпредсердной перегородки этот волновой фронт достигает входа в атриовентрикулярный узел. Затем АВ-узел проводит импульс к пучку Гиса. Пучок Гиса делится на правую и левую ножки, которые распространяют этот импульс на желудочки.

Во время прохождения импульса через предсердия, АВ-узла и системы Гиса-Пуркинье наблюдается сегмент PR. Блокада сердца возникает, когда происходит замедление или полная блокировка этой проводимости. Традиционно, атриовентрикулярную блокаду классифицируют на блокаду первой, второй и третьей степени.

АВ-блокада первой степени

Атриовентрикулярная блокада первой степени является расстройством, при котором существует связь 1: 1 между Р-волнами и комплексами QRS, но интервал PR длиннее 200 мс. Таким образом, она представляет собой задержку или замедление проводимости. В отдельных случаях АВ-блокада первой степени может быть связана с другими нарушениями проводимости, включая межжулудочковую блокаду и фасциальные блокады (бифакулярную или трифаскулярную блокаду).

АВ-блокада второй степени

АВ-блокада второй степени диагностируется, когда на ЭКГ присутствует больше Р-волн, чем QRS-комплексов, но связь между Р-волнами и комплексами QRS все еще существует. Другими словами, не все P-волны сопровождаются комплексами QRS (проводится). Традиционно этот тип блокады сердца делится на две основные подкатегории: тип Мобитц I (Венкебах) и тип Мобитц II.

При АВ блокаде второго типа Мобитц I интервал PR продлевается до тех пор, пока на P-волну не последует комплекс QRS. В типичном случае блокады Мобитц I типа длительность PR-интервала максимальна в первом интервале и постепенно уменьшается с последующими интервалами. Это отражается на сокращении интервала R-R и увеличении общего интервала PR. Кроме того, интервал R-R, охватывающий паузу, менее чем вдвое превышает длительность первого интервала R-R после паузы.

На ЭКГ атриовентрикулярная блокада второго уровня типа Мобитц I приводит к характерному появлению группировки битов; наоборот, наличие сгруппированных битов должно побуждать к тщательной оценке проводимости Венкебаха (хотя следует отметить, что не все такие проводимости являются патологическими).

При АВ блокаде второго типа Мобитц II PR-интервал постоянный, но случайные P-волны не сопровождаются комплексами QRS (непроводящими). Иногда первый PR-интервал после непроводящих P-волн может быть короче на целых 20 мсек.

Чтобы провести различие между блокадой типа Мобитц I и блокадой типа Мобитц II, в на электрокардиограмме должно присутствовать как минимум три последовательных P-волны. Если проводится только любая другая P-волна (2: 1), блокада второй степени не может быть классифицирован ни в одну из этих категорий.

Также сообщалось об атриовентрикулярной блокаде, напоминающей АВ-блокаду второй степени, с внезапными скачками тонуса вагусного нерва, вызванными кашлем, икотой, глотанием, газированными напитками, болью, мочеиспусканием или манипуляциями с дыхательными путями у здоровых людей. Отличительной особенностью является одновременное замедление скорости пазухи. Это состояние пароксизмальное и доброкачественное, но его необходимо тщательно различать от истинной АВ-блокады второй степени, потому что прогноз очень отличается.

АВ-блокада третьей степени

Атриовентрикулярная блокада третьей степени (полная блокада сердца) диагностируется, когда имеется больше P-волн, чем QRS-комплексов, и между ними нет никакой связи (т. е. отсутствует проводимость). Блок проводимости может находиться на уровне АВ-узла, пучка Гиса или системы волокон Пуркинье. В большинстве случаев (приблизительно 61%), блок происходит ниже пучка Гиса. Блокада в АВ-узле составляет примерно одну пятую всех случаев, тогда как блокада в пучке Гиса составляет чуть менее одной пятой всех случаев.

Продолжительность комплекса QRS зависит от места блокады и места нарушения стимуляции ритма.

Когда блокада находится на уровне АВ-узла, ритм обычно возникает от пейсмекера с частотой 45-60 бит / мин. Больные с эктопическим водителем ритма часто являются гемодинамически стабильными, и их частота сердечных сокращений увеличивается в ответ на физические упражнения и прием атропина. Когда блокада находится ниже АВ-узла, ритм возникает из пучка Гиса или системы волокон Пуркинье с частотой менее 45 ударов / мин. Эти больные обычно гемодинамически нестабильны, и их сердечный ритм не реагирует на физические упражнения и атропин.

Атриовентрикулярная диссоциация

АВ-диссоциация присутствует, когда активация предсердий и желудочков не зависит друг от друга. Это может быть результатом полной блокады сердца или физиологической рефрактерности ткани проводимости. Диссоциация может также возникать в ситуации, когда частота предсердий / синусов медленнее, чем частота сокращений желудочков (например, при желудочковой тахикардии).

В отдельных случаях частота предсердий и желудочков настолько близка, что кардиограмма предполагает нормальную АВ-проводимость; только тщательное изучение длинной ритмической полосы может выявить изменение в интервале PR. Эта форма АВ-диссоциации называется изоритмической атриовентрикулярной диссоциацией. Прием лекарственных средств, приводящих к ускорению частоты сокращений предсердий / синусов, приведут к восстановлению нормальной проводимости.

Причины

Атриовентрикулярная блокада обусловлена различными патологическими состояниями, которые вызывают инфильтрацию, фиброз или потерю связи в участках нормальной системы проводимости. АВ-блокада третьей степени (полная блокада сердца) может быть врожденной или приобретенной.

Врожденная форма полной блокады сердца обычно происходит на уровне АВ-узла. Пациенты относительно бессимптомны в состоянии покоя, но позже у них развиваются симптомы, потому что фиксированный сердечный ритм не способен приспосабливаться к физическому напряжению.

Общими причинами приобретенного АВ-блокады являются следующие:

- Лекарственные препараты;

- Дегенеративные заболевания: болезнь Ленгера (склерогенерирующий процесс с участием только системы проводимости) и болезнь Льва (кальцификация системы проводимости и клапанов), кардиомиопатия без компромиссов, синдром ногтевой пателлы, митохондриальная миопатия

- Инфекционные причины: Боррелиоз Лайма (особенно в эндемичных районах), инфекция трипаносомы, ревматическая лихорадка, миокардит, болезнь Шагаса, миокардит Aspergillus, вирусная инфекция ветряной оспы, абсцесс клапана

- Ревматические заболевания: анкилозирующий спондилоартрит, синдром Рейтера, рецидивирующий полихондрит, ревматоидный артрит, склеродермия

- Инфильтративные процессы: амилоидоз, саркоидоз, опухоли, болезнь Ходжкина, множественная миелома

- Нервно-мышечные расстройства: мышечная дистрофия Беккера, миотоническая мышечная дистрофия

- Ишемические или инфарктные причины: блок AV-узла (AVN), связанный с инфарктом миокарда нижней стенки, блок Гиса-Пуркинье, связанный с передней стенкой миокарда (см. ниже)

- Метаболические причины: Гипоксия, гиперкалиемия, гипотиреоз

- Токсины: «Безумный» мед (граанотоксин), сердечные гликозиды (например, олеандрин) и другие

- Блокада IV фазы (блокада, связанная с брадикардией)

- Ятрогенные причины

Инфаркт миокарда

Передняя стенка миокарда может быть причиной полной блокады сердца; это тяжелое состояние. Полная блокада сердца развивается чуть менее чем в 10% случаев острого нижнего ИМ и гораздо менее опасен, часто разрешается в течение нескольких часов до нескольких дней.

Исследования показывают, что АВ-блокада редко усложняет ИМ. При ранней стратегии реваскуляризации частота АВ-блокады уменьшилась с 5,3% до 3,7%. Окклюзия каждой из коронарных артерий может привести к развитию болезни проводимости, несмотря на избыточное кровоснабжение сосудов АВ-узла от коронарных артерий.

По сравнению с пациентами с острым коронарным синдромом без атриовентрикулярной блокады у больных с полной блокадой сердца чаще всего назначался желудочковый инфаркт миокард, а также худшие результаты во время госпитализации (более высокая частота кардиогенного шока, желудочковых аритмий, потребность в инвазивной механической вентиляции, смерти).

Чаще всего окклюзия правой коронарной артерии сопровождается АВ-блокадой. В частности, проксимальная окклюзия имеет высокий уровень АВ-блокады (24%), потому что участвует не только AV-узловая артерия, но также и правая верхняя нисходящая артерия, которая исходит из самой проксимальной части правой коронарной артерии.

В большинстве случаев АВ-блокада быстро контролируется после реваскуляризации, но иногда курс длится. В целом прогноз благоприятный. Тем не менее, атриовентрикулярная блокада при установке окклюзии левой передней нисходящей артерии (особенно проксимальной к перфокальному перфокатору) имеет более худший прогноз и обычно требует имплантации кардиостимулятора. АВ-блокада второй степени, по причине межжелудочковой тахикардии, является показателем постоянной стимуляции.